厦门大学的成立与20世纪初中国社会的深刻变革密不可分。19世纪末至20世纪初,中国面临内忧外患,教育落后被视为国家积弱的主要原因之一。许多有识之士主张通过兴办新式教育来培养人才,推动社会进步。在这一背景下,爱国华侨陈嘉庚先生毅然决定捐资建校,以教育振兴民族。

猜你喜欢

陈嘉庚先生早年侨居东南亚,凭借商业经营积累了巨额财富,但他始终心系祖国。他认为:“国家之富强,全在于国民;国民之发展,全在于教育。”1919年,陈嘉庚发起筹办厦门大学的倡议,并承诺承担全部建校经费。这一壮举得到了当时福建省政府的支持,也为厦门大学的诞生创造了条件。

- 社会需求:当时福建乃至整个东南地区缺乏高水平大学,学子求学需远赴北京、上海或海外。

- 华侨贡献:陈嘉庚的捐资体现了华侨对祖国教育事业的巨大支持,开创了华侨办学的先河。

- 时代机遇:五四运动后,科学与民主思潮兴起,新式教育成为社会共识。

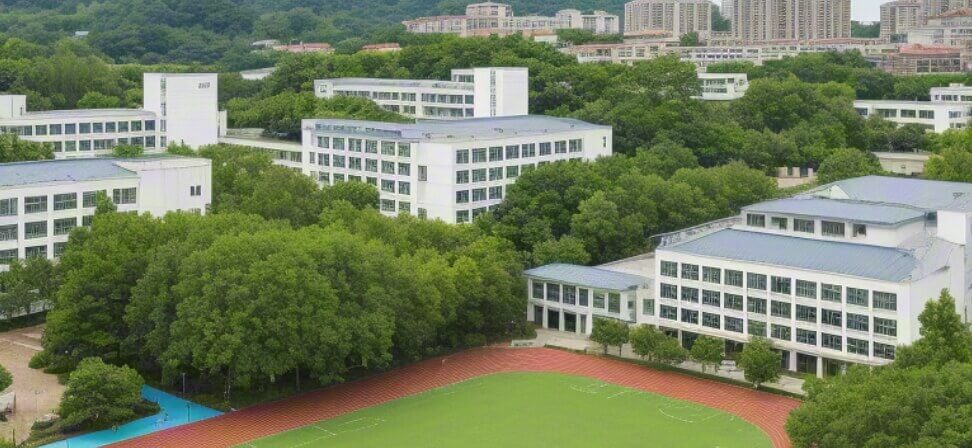

厦门大学的筹建工作始于1919年,陈嘉庚先生亲自参与选址、规划等工作。校址选定在厦门岛南端的演武场,这里背山面海,环境优美,非常适合办学。1921年4月6日,厦门大学举行开学典礼,标志着中国近代教育史上又一所重要学府的诞生。

建校初期,厦门大学设立了文、理、教育、商、法五个学科,并聘请了一批国内外知名学者任教,如语言学家林语堂、生物学家钟心煊等。这种高起点、高标准的办学模式,使得厦门大学迅速跻身国内一流大学行列。

- 1921年4月6日:厦门大学正式开学,首批学生共136人。

- 学科设置:以综合性大学为目标,涵盖人文、社科、自然科学等多领域。

- 师资力量:早期教师多为留学归国人才,学术氛围浓厚。

尽管厦门大学在创办之初便展现出强大的生命力,但其发展并非一帆风顺。1922年,陈嘉庚的企业因全球经济危机陷入困境,但他仍坚持“企业可以收盘,学校绝不能停办”,甚至变卖资产维持学校运营。这种精神深深感染了师生和社会各界,也为厦门大学赢得了广泛尊重。

1927年,厦门大学正式定名为“国立厦门大学”,成为中国最早的国立大学之一。此后,学校在学科建设、科研创新等方面取得了显著成就,尤其在海洋科学、经济学等领域崭露头角。

- 经济困难:陈嘉庚个人财力难以长期支撑,学校一度面临停办危机。

- 社会支持:在各界援助下,学校逐渐渡过难关。

- 国立化:1927年后,学校纳入国家高等教育体系,获得更稳定的发展环境。

厦门大学的成立对中国高等教育的发展产生了深远影响。首先,它打破了当时高等教育集中于少数大城市的局面,为东南地区培养了急需的人才。其次,陈嘉庚的爱国精神与教育理念成为后世典范,激励无数华侨投身祖国建设。最后,厦门大学的学科设置与管理模式为中国现代大学提供了宝贵经验。

值得一提的是,厦门大学在建校之初便注重国际化,与欧美多所大学建立合作关系,为中国高等教育的对外开放作出了探索。这种开放包容的办学传统,至今仍是厦门大学的重要特色。

- 教育平等:推动了高等教育资源的地域均衡分布。

- 华侨精神:彰显了华侨对祖国的深厚情感与责任担当。

- 学术创新:早期学科布局为后来的优势学科奠定了基础。

关于厦门大学建校时间,历史文献与校史档案均明确记载为1921年。这一时间点的确定不仅基于开学典礼的举行日期,还参考了筹建委员会的相关决议、陈嘉庚先生的个人文稿等原始资料。

校史研究显示,厦门大学的创办过程具有严密的组织性和计划性。从1919年倡议提出,到1921年正式开学,历时两年。其间,陈嘉庚先生多次往返厦门与东南亚,协调各方资源,确保学校如期开办。

- 档案依据:厦门大学档案馆保存的建校文书、会议记录等均为原始证据。

- 学术共识:教育史学界普遍认可1921年为建校年份。

- 校庆传统:厦门大学每年4月6日举行校庆活动,进一步巩固了这一历史记忆。

从全球高等教育发展的视角看,厦门大学的成立恰逢世界范围内大学教育蓬勃发展的时期。20世纪初,欧美大学正在进行现代化改革,而亚洲国家如日本、印度等也在积极推进高等教育本土化。厦门大学的创办,正是中国融入这一全球教育变革浪潮的体现。

与国际同类大学相比,厦门大学的独特之处在于其华侨背景。陈嘉庚先生的跨文化视野使学校在创办之初便兼具中西特色,例如采用欧美教材、聘请外籍教师等。这种国际化基因为厦门大学日后与海外高校的深度合作埋下了伏笔。

- 全球背景:20世纪初是高等教育现代化的重要阶段。

- 中西融合:课程设置与师资结构体现国际化特色。

- 华侨网络:借助华侨资源,学校早期便与东南亚高校建立联系。

百年以降,厦门大学已成长为一所学科齐全、声誉卓著的研究型大学。其建校精神——尤其是陈嘉庚先生的爱国情怀与教育理想——至今仍是学校文化的核心。2017年,厦门大学入选国家“双一流”建设高校名单,进一步彰显了其办学实力。

在建校时间的纪念与研究方面,厦门大学近年来加强了校史整理与传播工作。例如,2021年举办百年校庆系列活动,系统回顾了学校的发展历程。这些举措不仅强化了师生校友的认同感,也让公众更加了解这段珍贵的历史。

- 精神传承:嘉庚精神被列为学校思想政治教育的重要内容。

- 学科优势:海洋科学、经济学等学科在国内保持领先地位。

- 文化符号:建校时间成为学校身份认同的关键元素。

尽管1921年作为厦门大学建校年份已为公认,但历史上曾存在个别模糊表述。例如,部分文献提到“1920年筹建”“1922年国立化”等,可能引发误解。然而,综合校史档案与权威研究,1921年4月6日的开学典礼被视为建校标志,此前的筹备阶段不计入校史年限。

对于此类细节,厦门大学校史馆通过专题展览、学术研讨等形式予以澄清,确保历史叙述的准确性。这一做法也体现了高校对自身历史的尊重与严谨态度。

- 常见误解:将筹建开始时间误认为建校时间。

- 校方立场:明确以1921年4月6日为建校日。

- 研究支持:学术论文与官方校史均采用统一标准。

厦门大学的建校时间——1921年,是中国近现代教育史上的重要坐标。它不仅代表一所大学的诞生,更象征着华侨爱国精神与民族复兴梦想的交汇。百年间,厦门大学以其卓越的学术成就和独特的文化品格,证明了这一历史时刻的深远意义。

回望建校历程,从陈嘉庚先生的毁家兴学,到今日跻身世界知名学府,厦门大学的故事始终与时代同频共振。而1921年这一年份,也将永远镌刻在中国高等教育的发展丰碑上。

本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:https://xhlnet.com/gaoxiao/422202.html

- 吉林铁道职业技术学院是一本还是本科第二批(吉林铁道是几本)

- 中国计量大学现代科技学院要多少分才能进(中计大现科录取分)

- 义乌工商职业技术学院有哪些专业,就业前景如何(义乌工商专业就业)

- 西安体育学院的校庆日是哪一天(西安体育学院校庆日)

- 新乡医学院三全学院到毕业要花多少学费(新乡医学院三全学院学费总计)

- 乌鲁木齐职业大学要招专升本吗,如何参考(乌鲁木齐职大专升本招生)

- 福建信息职业技术学院校长是谁,校长基本介绍(福建信息学院校长简介)

- 江西交通职业技术学院一年财政拨款大概多少钱(江西交院年拨款)

- 东北林业大学是否有在职研究生,报考条件如何(东北林大在职研条件)

- 东莞职业技术学院主攻方向是什么,怎么样(东莞职院主攻方向)

- 甘孜职业学院的院校代码和邮编是多少(甘孜职院代码邮编)

- 湛江科技学院是哪里的学校,在哪个城市(湛江科技学院位置)

- 上海大学

- 上海外国语大学

- 东华大学

- 华东理工大学

- 上海财经大学

- 新疆大学

- 黔东南理工职业学院

- 北京林业大学

- 北京中医药大学

- 北京化工大学

- 北京交通大学

- 北京科技大学

- 中国矿业大学(北京)

- 北京体育大学

- 中央音乐学院

- 北京工业大学

- 对外经济贸易大学

- 中央财经大学

- 中国石油大学(北京)

- 中国传媒大学

- 北京邮电大学

- 中国政法大学

- 北京外国语大学

- 华北电力大学

- 河海大学

- 南京航空航天大学

- 南京农业大学

- 南京师范大学

- 中国药科大学

- 南京理工大学

- 广西大学

- 南昌大学

- 安徽大学

- 合肥工业大学

- 内蒙古大学

- 东北农业大学

- 哈尔滨工程大学

- 东北林业大学

- 大连海事大学

- 天津医科大学

- 河北工业大学

- 华南师范大学

- 暨南大学

- 延边大学

- 电子科技大学

- 西南财经大学

- 西南交通大学

- 西藏大学

- 江南大学

- 云南大学

- 太原理工大学

- 华中师范大学

- 武汉理工大学

- 华中农业大学

- 中南财经政法大学

- 中国地质大学(武汉)

- 辽宁大学

- 海南大学

- 石河子大学

- 福州大学

- 苏州大学

- 青海大学

- 长安大学

- 西北大学

- 西安电子科技大学

- 陕西师范大学

- 贵州大学

- 郑州大学

- 西南大学

- 宁夏大学

- 东北师范大学

- 湖南师范大学

- 四川农业大学

- 上海交通大学

- 华东师范大学

- 同济大学

- 复旦大学

- 兰州大学

- 北京师范大学

- 北京航空航天大学

- 中国农业大学

- 清华大学

- 北京理工大学

- 中国人民大学

- 中央民族大学

- 北京大学

- 南京大学

- 东南大学

- 厦门大学

- 中国科学技术大学

- 西北农林科技大学

- 哈尔滨工业大学

- 大连理工大学

- 天津大学

- 南开大学

- 中山大学

- 华南理工大学

- 四川大学

- 浙江大学

- 武汉大学

- 华中科技大学

- 东北大学

- 山东大学

- 西北工业大学

- 西安交通大学

- 重庆大学

- 吉林大学

- 湖南大学

- 国防科技大学

- 中南大学

- 中国海洋大学

展开全部

- 西藏大学

- 西北大学

- 西安交通大学

- 西北工业大学

- 西安电子科技大学

- 长安大学

- 西北农林科技大学

- 陕西师范大学

- 兰州大学

- 青海大学

- 宁夏大学

- 新疆大学

- 石河子大学

- 厦门大学

- 福州大学

- 南昌大学

- 山东大学

- 中国海洋大学

- 郑州大学

- 河南大学

- 武汉大学

- 华中科技大学

- 武汉理工大学

- 华中农业大学

- 华中师范大学

- 中南财经政法大学

- 湘潭大学

- 湖南大学

- 中南大学

- 湖南师范大学

- 中山大学

- 暨南大学

- 华南理工大学

- 华南农业大学

- 广州医科大学

- 广州中医药大学

- 华南师范大学

- 南方科技大学

- 广西大学

- 海南大学

- 重庆大学

- 西南大学

- 四川大学

- 西南交通大学

- 西南石油大学

- 成都理工大学

- 四川农业大学

- 成都中医药大学

- 西南财经大学

- 贵州大学

- 北京大学

- 中国人民大学

- 清华大学

- 北京交通大学

- 北京工业大学

- 北京理工大学

- 北京科技大学

- 北京化工大学

- 北京邮电大学

- 中国农业大学

- 北京林业大学

- 北京协和医学院

- 北京中医药大学

- 北京师范大学

- 首都师范大学

- 北京外国语大学

- 中国传媒大学

- 中央财经大学

- 对外经济贸易大学

- 外交学院

- 中国人民公安大学

- 北京体育大学

- 中央音乐学院

- 中国音乐学院

- 中央美术学院

- 中央戏剧学院

- 中央民族大学

- 中国政法大学

- 华北电力大学

- 中国石油大学(北京)

- 中国地质大学(北京)

- 中国科学院大学

- 南开大学

- 天津大学

- 天津工业大学

- 天津医科大学

- 天津中医药大学

- 河北工业大学

- 山西大学

- 太原理工大学

- 内蒙古大学

- 辽宁大学

- 大连理工大学

- 东北大学

- 大连海事大学

- 吉林大学

- 延边大学

- 东北师范大学

- 哈尔滨工业大学

- 哈尔滨工程大学

- 东北农业大学

- 东北林业大学

- 复旦大学

- 同济大学

- 上海交通大学

- 华东理工大学

- 东华大学

- 上海海洋大学

- 上海中医药大学

- 华东师范大学

- 上海外国语大学

- 上海财经大学

- 上海体育大学

- 上海音乐学院

- 上海大学

- 上海科技大学

- 南京大学

- 苏州大学

- 东南大学

- 南京航空航天大学

- 南京理工大学

- 中国矿业大学

- 南京邮电大学

- 河海大学

- 江南大学

- 南京林业大学

- 南京信息工程大学

- 南京农业大学

- 南京医科大学

- 南京中医药大学

- 中国药科大学

- 南京师范大学

- 浙江大学

- 中国美术学院

- 宁波大学

- 安徽大学

- 中国科学技术大学

- 合肥工业大学

- 国防科技大学

- 云南大学

展开全部

- https://xhlnet.com/dianhangong/387.html

- https://xhlnet.com/qixiu/2807.html

- https://xhlnet.com/dianhangong/7731.html

- https://xhlnet.com/other/9569.html

- https://xhlnet.com/meishu/9797.html

- https://xhlnet.com/huli/10978.html

- https://xhlnet.com/lvyou/15738.html

- https://xhlnet.com/dianhangong/17928.html

- https://xhlnet.com/jisuanji/20251.html

- https://xhlnet.com/meishu/20740.html

- https://xhlnet.com/youshi/24051.html

- https://xhlnet.com/youshi/25306.html

- https://xhlnet.com/youshi/144045.html

- https://xhlnet.com/youshi/145525.html

- https://xhlnet.com/gaotie/146139.html

- https://xhlnet.com/chushixuexiao/146247.html

- https://xhlnet.com/gaotie/150268.html

- https://xhlnet.com/youshi/154313.html

- https://xhlnet.com/gaotie/155058.html

- https://xhlnet.com/other/169074.html

- https://xhlnet.com/gaotie/169305.html

- https://xhlnet.com/gaotie/170872.html

- https://xhlnet.com/qixiu/175172.html

- https://xhlnet.com/weisheng/175180.html

- https://xhlnet.com/qixiu/177105.html

- https://xhlnet.com/weisheng/177950.html

- https://xhlnet.com/weisheng/181718.html

- https://xhlnet.com/weisheng/182628.html

- https://xhlnet.com/other/184300.html

- https://xhlnet.com/chushixuexiao/188947.html

- https://xhlnet.com/weisheng/189745.html

- https://xhlnet.com/youshi/199580.html

- https://xhlnet.com/weisheng/204669.html

- https://xhlnet.com/youshi/213627.html

- https://xhlnet.com/other/216246.html

- https://xhlnet.com/other/219093.html

- https://xhlnet.com/other/223980.html

- https://xhlnet.com/youshi/231723.html

- https://xhlnet.com/youshi/233286.html

- https://xhlnet.com/youshi/237215.html

- https://xhlnet.com/other/239907.html

- https://xhlnet.com/other/240007.html

- https://xhlnet.com/other/240281.html

- https://xhlnet.com/youshi/240768.html

- https://xhlnet.com/other/242331.html

- https://xhlnet.com/youshi/243776.html

- https://xhlnet.com/youshi/245038.html

- https://xhlnet.com/other/246615.html

- https://xhlnet.com/other/255901.html

- https://xhlnet.com/youshi/258849.html

- https://xhlnet.com/youshi/260658.html

- https://xhlnet.com/youshi/261979.html

- https://xhlnet.com/youshi/264742.html

- https://xhlnet.com/youshi/264994.html

- https://xhlnet.com/youshi/265395.html

- https://xhlnet.com/youshi/266089.html

- https://xhlnet.com/jisuanji/267886.html

- https://xhlnet.com/jisuanji/269500.html

- https://xhlnet.com/jisuanji/272555.html

- https://xhlnet.com/jisuanji/273401.html

- https://xhlnet.com/chushixuexiao/279788.html

- https://xhlnet.com/qixiu/282763.html

- https://xhlnet.com/chushixuexiao/285129.html

- https://xhlnet.com/chushixuexiao/288432.html

- https://xhlnet.com/chushixuexiao/290752.html

- https://xhlnet.com/qixiu/291213.html

- https://xhlnet.com/qixiu/292491.html

- https://xhlnet.com/chushixuexiao/295904.html

- https://xhlnet.com/chushixuexiao/298592.html

- https://xhlnet.com/chushixuexiao/303135.html

- https://xhlnet.com/qixiu/305389.html

- https://xhlnet.com/sichuan/308407.html

- https://xhlnet.com/sichuan/308700.html

- https://xhlnet.com/sxjx/309542.html

- https://xhlnet.com/jxssxx/315066.html

- https://xhlnet.com/cqjx/315611.html

- https://xhlnet.com/cqjx/316696.html

- https://xhlnet.com/sichuan/324816.html

- https://xhlnet.com/sichuan/324984.html

- https://xhlnet.com/sichuan/325653.html

- https://xhlnet.com/sichuan/326313.html

- https://xhlnet.com/sichuan/327496.html

- https://xhlnet.com/cqjx/328015.html

- https://xhlnet.com/youshi/335892.html

- https://xhlnet.com/youshi/337633.html

- https://xhlnet.com/youshi/339882.html

- https://xhlnet.com/youshi/341301.html

- https://xhlnet.com/sichuan/343867.html

- https://xhlnet.com/sichuan/344300.html

- https://xhlnet.com/fenshu/346494.html

- https://xhlnet.com/fenshu/348810.html

- https://xhlnet.com/fenshu/351837.html

- https://xhlnet.com/fenshu/354963.html

- https://xhlnet.com/fenshu/361039.html

- https://xhlnet.com/fenshu/361598.html

- https://xhlnet.com/jianzhang/365220.html

- https://xhlnet.com/sichuan/369145.html

- https://xhlnet.com/fenshu/374273.html

- https://xhlnet.com/fenshu/376199.html

- https://xhlnet.com/fenshu/376888.html

- https://xhlnet.com/fenshu/380142.html

- https://xhlnet.com/youshi/381942.html

- https://xhlnet.com/sichuan/383722.html

- https://xhlnet.com/other/386402.html

- https://xhlnet.com/other/388349.html

- https://xhlnet.com/other/391335.html

- https://xhlnet.com/gaoxiao/399062.html

- https://xhlnet.com/gaoxiao/399388.html

- https://xhlnet.com/gaoxiao/401506.html

- https://xhlnet.com/gaoxiao/408118.html

- https://xhlnet.com/gaoxiao/420248.html

- https://xhlnet.com/gaoxiao/425640.html

- https://xhlnet.com/gaoxiao/427465.html

- https://xhlnet.com/gaoxiao/427638.html

- https://xhlnet.com/gaoxiao/432394.html

- https://xhlnet.com/gaoxiao/436310.html

- https://xhlnet.com/gaoxiao/437060.html

- https://xhlnet.com/gaoxiao/442271.html

- https://xhlnet.com/gaoxiao/445489.html

- https://xhlnet.com/gaoxiao/450379.html

- https://xhlnet.com/gaoxiao/455076.html

- https://xhlnet.com/gaoxiao/459195.html

- https://xhlnet.com/gaoxiao/460175.html

- https://xhlnet.com/gaoxiao/461451.html

- https://xhlnet.com/gaoxiao/463828.html

- https://xhlnet.com/gaoxiao/463973.html

- https://xhlnet.com/gaoxiao/464204.html

- https://xhlnet.com/gaoxiao/466854.html

- https://xhlnet.com/gaoxiao/467743.html

- https://xhlnet.com/gaoxiao/471680.html

- https://xhlnet.com/gaoxiao/477563.html

- https://xhlnet.com/gaoxiao/481701.html

- https://xhlnet.com/gaoxiao/483567.html

- https://xhlnet.com/gaoxiao/485741.html

- https://xhlnet.com/gaoxiao/486832.html

- https://xhlnet.com/gaoxiao/488483.html

- https://xhlnet.com/gaoxiao/501733.html

- https://xhlnet.com/gaoxiao/502217.html

- https://xhlnet.com/gaoxiao/505327.html

- https://xhlnet.com/gaoxiao/506297.html

- https://xhlnet.com/gaoxiao/513661.html

- https://xhlnet.com/gaoxiao/515779.html

- https://xhlnet.com/gaoxiao/517275.html

- https://xhlnet.com/gaoxiao/526673.html

- https://xhlnet.com/gaoxiao/528757.html

- https://xhlnet.com/gaoxiao/530748.html

- https://xhlnet.com/gaoxiao/539663.html

- https://xhlnet.com/gaoxiao/543488.html

- https://xhlnet.com/gaoxiao/547905.html

- https://xhlnet.com/gaoxiao/549581.html