广东海洋大学是广东省人民政府与国家海洋局共建的省属重点建设大学,坐落于海滨城市湛江,是中国南方海洋高等教育、科研与产业服务的重要基地。学校以海洋和水产学科为特色,涵盖工、农、理、文、经、管、法、艺术等多学科协调发展,致力于培养高素质应用型人才。

该校历史悠久,溯源于1935年成立的广东省立高级水产职业学校,历经多次合并与更名,2005年正式定名为广东海洋大学。八十余年的办学历程中,学校始终与国家海洋战略同频共振,在海洋资源开发、生态保护、水产养殖等领域贡献突出,被誉为中国南海沿岸的“海洋人才摇篮”。学校坚持“育人为本、服务需求、特色发展”的办学理念,为区域经济和海洋强国建设提供了强有力的人才与科技支撑。

猜你喜欢

宁夏大学新华学院可以读mba或者emba吗?为什么(宁夏大学新华学院MBA?EMBA?)哈尔滨职业技术大学就读期间挂科了怎么办呢?(挂科怎么办)齐齐哈尔医学院含金量量吗,值得报吗(齐医含金量高吗)福建幼儿师范高等专科学校一年学费多少钱,还有哪些费用(闽幼专学费及费用)南开大学滨海学院建校时间是哪一年?(南开滨海学院何时建校)山西能源学院一般什么时候开学(山西能源学院开学时间)南开大学有没有就业指导中心,详细介绍(南开大学就业指导中心)广西城市职业大学是什么级别,公办还是民办(广西城市职业大学为民办)北京服装学院的思想政治教育怎么样(北服思政教育如何)闽西职业技术学院在哪个城市,是本科吗,第几批(闽西职院地址批次)

一、广东海洋大学学校简介

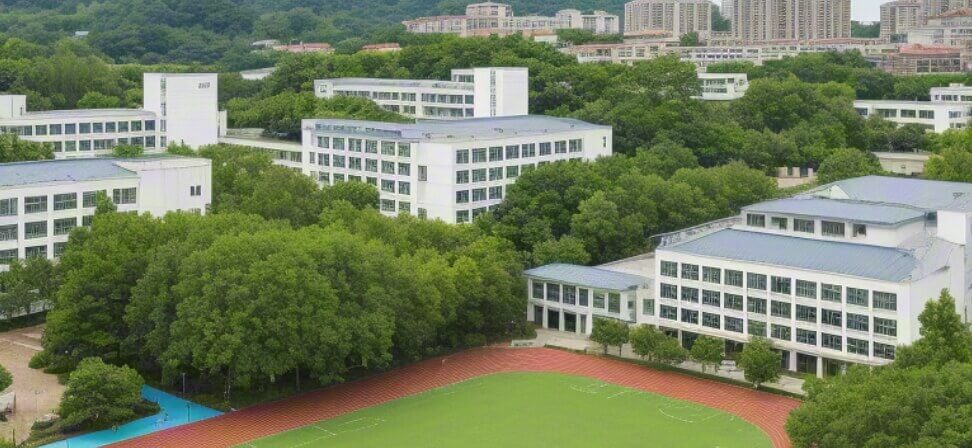

广东海洋大学(简称“广海大”)是一所以海洋和水产学科为优势的多科性大学,是广东省高水平大学重点学科建设高校。学校主校区位于湛江市麻章区湖光岩畔,濒临南海,拥有得天独厚的海洋研究与教学资源。现有湖光、霞山、海滨三个校区,占地近5000亩,校园环境优美,被誉为“南海明珠”。学校学科体系完善,下设水产学院、海洋与气象学院、食品科技学院等19个二级学院,开设本科专业80余个,覆盖9大学科门类。其中,水产养殖、海洋科学、食品科学与工程等学科在国内外享有较高声誉。学校拥有3个博士后科研流动站、5个一级学科博士点、12个一级学科硕士点,形成了完整的本硕博人才培养体系。

二、办学特色与优势学科

广东海洋大学的核心竞争力体现在其鲜明的海洋特色和学科优势:- 海洋科学与技术:聚焦南海资源开发、海洋环境监测与防灾减灾研究,拥有国家耐盐碱水稻技术创新中心等国家级平台。

- 水产养殖与渔业资源:水产学科在全国第四轮学科评估中位列前茅,对虾育种、珍珠养殖等技术国际领先。

- 食品工程与安全:依托广东农产品加工优势,在水产品加工与保鲜领域成果丰硕,获多项国家科技进步奖。

此外,学校与中海油、中国水产科学研究院等机构深度合作,共建实习基地与联合实验室,推动产学研一体化发展。

三、校史概述

广东海洋大学的发展历程可划分为四个阶段:- 初创时期(1935-1952):前身为1935年成立的广东省立高级水产职业学校,后更名为广东省立水产专科学校,是中国早期水产教育的重要发源地之一。

- 调整合并期(1952-1997):1952年并入华南工学院(现华南理工大学)水产系,1960年独立为广东水产专科学校,1979年升格为湛江水产学院。

- 跨越发展期(1997-2005):1997年湛江水产学院与湛江农业专科学校合并组建湛江海洋大学,实现从单科性院校向多科性大学的转型。

- 提质升级期(2005至今):2005年更名为广东海洋大学,2013年成为博士学位授予单位,2021年入选广东省高水平大学建设计划。

四、校园文化与人才培养

学校秉承“广学明德、海纳厚为”的校训,形成了独特的海洋文化育人体系:- 实践教学:拥有“粤海号”教学实习船和沿海观测站,学生年均参与海上实践超2000人次。

- 创新创业:孵化海洋科技类企业30余家,学生团队获“互联网+”大学生创新创业大赛全国金奖。

- 国际合作:与澳大利亚塔斯马尼亚大学、日本东京海洋大学等高校建立联合培养项目,开设全英文授课专业。

五、科研成就与社会服务

广东海洋大学在科研领域取得显著成果:- 科研平台:建有国家级实验教学示范中心2个、省部级重点实验室18个,承担国家重点研发计划等项目。

- 技术转化:推广南美白对虾、军曹鱼等养殖技术,带动广东水产年产值超百亿元。

- 生态保护:参与红树林修复、珊瑚礁保护等工程,获联合国开发计划署“赤道奖”提名。

六、未来发展规划

学校围绕国家“海洋强国”战略,制定“三步走”发展目标:- 到2025年,建成海洋学科国内一流的应用研究型大学;

- 到2035年,成为特色鲜明的高水平海洋大学;

- 到2050年,跻身世界知名海洋高校行列。

重点推进南海海洋生物资源开发、智慧海洋技术等领域的突破,为全球海洋治理提供“中国方案”。

七、校友网络与影响力

广东海洋大学累计培养20余万名毕业生,校友遍布全球:- 水产领域:涌现出全国劳动模范、国家级育种专家等行业领军人物;

- 政商界:多名校友担任地市级领导职务或知名企业高管;

- 国际组织:部分毕业生任职于联合国粮农组织、东南亚国家渔业部门。

八、校园设施与生活环境

学校建有现代化教学科研设施与人文生活空间:- 教学设施:图书馆藏书320万册,拥有船舶模拟器、海洋遥感大数据中心等先进设备;

- 生活配套:学生公寓配备空调和独立卫浴,建有海洋文化博物馆、水上运动中心等特色场馆;

- 自然景观:湖光校区毗邻国家地质公园湖光岩,享有“天然氧吧”美誉。

本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:https://xhlnet.com/gaoxiao/427880.html

湖南九嶷职业技术学院是否对外开放,让进去参观吗?(九嶷职院对外开放吗)

« 上一篇 2025年06月29日

安徽中澳科技职业学院到毕业要花多少学费(皖澳学院毕业学费)

下一篇 » 2025年06月29日

相关推荐

URL推荐

- 楚雄师范学院能否保研,原因是什么

- 湖南汽车工程职业大学哪些专业就业前景好,为什么(湖南汽工大就业优势专业)

- 伊春职业学院能不能专接本,如何参考?("伊春职业学院专接本参考")

- 苏州科技大学是否有在职研究生,报考条件如何(苏科大在职研条件)

- 甘肃卫生职业学院的专业设置概况介绍(甘肃卫职专业概览)

- 神木职业技术学院要住校吗,是否能走读(神木职院可走读吗)

- 长春师范大学一年学费多少钱,还有哪些费用(长春师大学费及费用)

- 长沙学院哪些专业就业前景好,为什么(长沙学院好就业专业)

- 厦门理工学院的图书馆藏书量如何,简介(厦门理工图书馆藏书量)

- 山西师范大学办理入学有什么攻略没(山西师大入学攻略)

- 内蒙古师范大学高考需多少分能录取呢(内蒙古师大录取分数)

院校推荐更多>

211院校:更多>

- 上海大学

- 上海外国语大学

- 东华大学

- 华东理工大学

- 上海财经大学

- 新疆大学

- 黔东南理工职业学院

- 北京林业大学

- 北京中医药大学

- 北京化工大学

- 北京交通大学

- 北京科技大学

- 中国矿业大学(北京)

- 北京体育大学

- 中央音乐学院

- 北京工业大学

- 对外经济贸易大学

- 中央财经大学

- 中国石油大学(北京)

- 中国传媒大学

- 北京邮电大学

- 中国政法大学

- 北京外国语大学

- 华北电力大学

- 河海大学

- 南京航空航天大学

- 南京农业大学

- 南京师范大学

- 中国药科大学

- 南京理工大学

- 广西大学

- 南昌大学

- 安徽大学

- 合肥工业大学

- 内蒙古大学

- 东北农业大学

- 哈尔滨工程大学

- 东北林业大学

- 大连海事大学

- 天津医科大学

- 河北工业大学

- 华南师范大学

- 暨南大学

- 延边大学

- 电子科技大学

- 西南财经大学

- 西南交通大学

- 西藏大学

- 江南大学

- 云南大学

- 太原理工大学

- 华中师范大学

- 武汉理工大学

- 华中农业大学

- 中南财经政法大学

- 中国地质大学(武汉)

- 辽宁大学

- 海南大学

- 石河子大学

- 福州大学

- 苏州大学

- 青海大学

- 长安大学

- 西北大学

- 西安电子科技大学

- 陕西师范大学

- 贵州大学

- 郑州大学

- 西南大学

- 宁夏大学

- 东北师范大学

- 湖南师范大学

- 四川农业大学

- 上海交通大学

- 华东师范大学

- 同济大学

- 复旦大学

- 兰州大学

- 北京师范大学

- 北京航空航天大学

- 中国农业大学

- 清华大学

- 北京理工大学

- 中国人民大学

- 中央民族大学

- 北京大学

- 南京大学

- 东南大学

- 厦门大学

- 中国科学技术大学

- 西北农林科技大学

- 哈尔滨工业大学

- 大连理工大学

- 天津大学

- 南开大学

- 中山大学

- 华南理工大学

- 四川大学

- 浙江大学

- 武汉大学

- 华中科技大学

- 东北大学

- 山东大学

- 西北工业大学

- 西安交通大学

- 重庆大学

- 吉林大学

- 湖南大学

- 国防科技大学

- 中南大学

- 中国海洋大学

展开全部

双一流院校:更多>

- 西藏大学

- 西北大学

- 西安交通大学

- 西北工业大学

- 西安电子科技大学

- 长安大学

- 西北农林科技大学

- 陕西师范大学

- 兰州大学

- 青海大学

- 宁夏大学

- 新疆大学

- 石河子大学

- 厦门大学

- 福州大学

- 南昌大学

- 山东大学

- 中国海洋大学

- 郑州大学

- 河南大学

- 武汉大学

- 华中科技大学

- 武汉理工大学

- 华中农业大学

- 华中师范大学

- 中南财经政法大学

- 湘潭大学

- 湖南大学

- 中南大学

- 湖南师范大学

- 中山大学

- 暨南大学

- 华南理工大学

- 华南农业大学

- 广州医科大学

- 广州中医药大学

- 华南师范大学

- 南方科技大学

- 广西大学

- 海南大学

- 重庆大学

- 西南大学

- 四川大学

- 西南交通大学

- 西南石油大学

- 成都理工大学

- 四川农业大学

- 成都中医药大学

- 西南财经大学

- 贵州大学

- 北京大学

- 中国人民大学

- 清华大学

- 北京交通大学

- 北京工业大学

- 北京理工大学

- 北京科技大学

- 北京化工大学

- 北京邮电大学

- 中国农业大学

- 北京林业大学

- 北京协和医学院

- 北京中医药大学

- 北京师范大学

- 首都师范大学

- 北京外国语大学

- 中国传媒大学

- 中央财经大学

- 对外经济贸易大学

- 外交学院

- 中国人民公安大学

- 北京体育大学

- 中央音乐学院

- 中国音乐学院

- 中央美术学院

- 中央戏剧学院

- 中央民族大学

- 中国政法大学

- 华北电力大学

- 中国石油大学(北京)

- 中国地质大学(北京)

- 中国科学院大学

- 南开大学

- 天津大学

- 天津工业大学

- 天津医科大学

- 天津中医药大学

- 河北工业大学

- 山西大学

- 太原理工大学

- 内蒙古大学

- 辽宁大学

- 大连理工大学

- 东北大学

- 大连海事大学

- 吉林大学

- 延边大学

- 东北师范大学

- 哈尔滨工业大学

- 哈尔滨工程大学

- 东北农业大学

- 东北林业大学

- 复旦大学

- 同济大学

- 上海交通大学

- 华东理工大学

- 东华大学

- 上海海洋大学

- 上海中医药大学

- 华东师范大学

- 上海外国语大学

- 上海财经大学

- 上海体育大学

- 上海音乐学院

- 上海大学

- 上海科技大学

- 南京大学

- 苏州大学

- 东南大学

- 南京航空航天大学

- 南京理工大学

- 中国矿业大学

- 南京邮电大学

- 河海大学

- 江南大学

- 南京林业大学

- 南京信息工程大学

- 南京农业大学

- 南京医科大学

- 南京中医药大学

- 中国药科大学

- 南京师范大学

- 浙江大学

- 中国美术学院

- 宁波大学

- 安徽大学

- 中国科学技术大学

- 合肥工业大学

- 国防科技大学

- 云南大学

展开全部

- https://xhlnet.com/dianhangong/1642.html

- https://xhlnet.com/qixiu/3795.html

- https://xhlnet.com/dianhangong/4599.html

- https://xhlnet.com/chushixuexiao/4771.html

- https://xhlnet.com/chushixuexiao/5118.html

- https://xhlnet.com/other/8890.html

- https://xhlnet.com/chushixuexiao/10311.html

- https://xhlnet.com/qixiu/12972.html

- https://xhlnet.com/weisheng/17367.html

- https://xhlnet.com/wudao/19692.html

- https://xhlnet.com/youshi/24975.html

- https://xhlnet.com/youshi/26422.html

- https://xhlnet.com/youshi/143688.html

- https://xhlnet.com/youshi/144120.html

- https://xhlnet.com/weisheng/153495.html

- https://xhlnet.com/chushixuexiao/153906.html

- https://xhlnet.com/weisheng/155167.html

- https://xhlnet.com/chushixuexiao/156130.html

- https://xhlnet.com/other/160894.html

- https://xhlnet.com/youshi/165658.html

- https://xhlnet.com/other/168382.html

- https://xhlnet.com/youshi/169077.html

- https://xhlnet.com/gaotie/169226.html

- https://xhlnet.com/other/169807.html

- https://xhlnet.com/qixiu/176042.html

- https://xhlnet.com/chushixuexiao/177809.html

- https://xhlnet.com/youshi/186093.html

- https://xhlnet.com/youshi/188163.html

- https://xhlnet.com/chushixuexiao/188386.html

- https://xhlnet.com/chushixuexiao/190081.html

- https://xhlnet.com/gaotie/193190.html

- https://xhlnet.com/chushixuexiao/194217.html

- https://xhlnet.com/youshi/197663.html

- https://xhlnet.com/other/199879.html

- https://xhlnet.com/other/201163.html

- https://xhlnet.com/youshi/207163.html

- https://xhlnet.com/other/207856.html

- https://xhlnet.com/other/220681.html

- https://xhlnet.com/youshi/229892.html

- https://xhlnet.com/youshi/231117.html

- https://xhlnet.com/other/256889.html

- https://xhlnet.com/youshi/257713.html

- https://xhlnet.com/youshi/258264.html

- https://xhlnet.com/youshi/259962.html

- https://xhlnet.com/youshi/262422.html

- https://xhlnet.com/youshi/263861.html

- https://xhlnet.com/jisuanji/270918.html

- https://xhlnet.com/youshi/274334.html

- https://xhlnet.com/qixiu/276205.html

- https://xhlnet.com/qixiu/282546.html

- https://xhlnet.com/chushixuexiao/285600.html

- https://xhlnet.com/youshi/286197.html

- https://xhlnet.com/qixiu/288569.html

- https://xhlnet.com/chushixuexiao/291079.html

- https://xhlnet.com/chushixuexiao/292607.html

- https://xhlnet.com/chushixuexiao/293549.html

- https://xhlnet.com/chushixuexiao/295759.html

- https://xhlnet.com/qixiu/300486.html

- https://xhlnet.com/qixiu/300649.html

- https://xhlnet.com/chushixuexiao/303216.html

- https://xhlnet.com/sichuan/306599.html

- https://xhlnet.com/ynjx/309861.html

- https://xhlnet.com/sichuan/315816.html

- https://xhlnet.com/gzjx/316740.html

- https://xhlnet.com/gzjx/316821.html

- https://xhlnet.com/cqjx/316949.html

- https://xhlnet.com/jxssxx/317169.html

- https://xhlnet.com/sichuan/319991.html

- https://xhlnet.com/sichuan/321636.html

- https://xhlnet.com/sichuan/323880.html

- https://xhlnet.com/cqjx/324391.html

- https://xhlnet.com/sichuan/328522.html

- https://xhlnet.com/sichuan/328725.html

- https://xhlnet.com/sichuan/336174.html

- https://xhlnet.com/youshi/336392.html

- https://xhlnet.com/youshi/338344.html

- https://xhlnet.com/youshi/338999.html

- https://xhlnet.com/youshi/339077.html

- https://xhlnet.com/youshi/339546.html

- https://xhlnet.com/youshi/339924.html

- https://xhlnet.com/sichuan/340594.html

- https://xhlnet.com/sichuan/342764.html

- https://xhlnet.com/youshi/345351.html

- https://xhlnet.com/youshi/347290.html

- https://xhlnet.com/fenshu/347291.html

- https://xhlnet.com/sichuan/349563.html

- https://xhlnet.com/fenshu/351878.html

- https://xhlnet.com/jianzhang/353039.html

- https://xhlnet.com/fenshu/362877.html

- https://xhlnet.com/jianzhang/364406.html

- https://xhlnet.com/fenshu/369599.html

- https://xhlnet.com/fenshu/376742.html

- https://xhlnet.com/fenshu/376777.html

- https://xhlnet.com/fenshu/380075.html

- https://xhlnet.com/sichuan/383989.html

- https://xhlnet.com/other/385585.html

- https://xhlnet.com/other/387805.html

- https://xhlnet.com/other/391098.html

- https://xhlnet.com/gaoxiao/399108.html

- https://xhlnet.com/gaoxiao/401489.html

- https://xhlnet.com/gaoxiao/402276.html

- https://xhlnet.com/gaoxiao/403980.html

- https://xhlnet.com/gaoxiao/404162.html

- https://xhlnet.com/gaoxiao/406604.html

- https://xhlnet.com/gaoxiao/409182.html

- https://xhlnet.com/gaoxiao/410082.html

- https://xhlnet.com/gaoxiao/410311.html

- https://xhlnet.com/gaoxiao/412804.html

- https://xhlnet.com/gaoxiao/415382.html

- https://xhlnet.com/gaoxiao/415844.html

- https://xhlnet.com/gaoxiao/423719.html

- https://xhlnet.com/gaoxiao/425276.html

- https://xhlnet.com/gaoxiao/426180.html

- https://xhlnet.com/gaoxiao/438620.html

- https://xhlnet.com/gaoxiao/440431.html

- https://xhlnet.com/gaoxiao/447338.html

- https://xhlnet.com/gaoxiao/449814.html

- https://xhlnet.com/gaoxiao/451477.html

- https://xhlnet.com/gaoxiao/461013.html

- https://xhlnet.com/gaoxiao/462575.html

- https://xhlnet.com/gaoxiao/469225.html

- https://xhlnet.com/gaoxiao/472410.html

- https://xhlnet.com/gaoxiao/473660.html

- https://xhlnet.com/gaoxiao/473722.html

- https://xhlnet.com/gaoxiao/474137.html

- https://xhlnet.com/gaoxiao/475378.html

- https://xhlnet.com/gaoxiao/481228.html

- https://xhlnet.com/gaoxiao/481871.html

- https://xhlnet.com/gaoxiao/483411.html

- https://xhlnet.com/gaoxiao/490644.html

- https://xhlnet.com/gaoxiao/493111.html

- https://xhlnet.com/gaoxiao/495467.html

- https://xhlnet.com/gaoxiao/495906.html

- https://xhlnet.com/gaoxiao/496187.html

- https://xhlnet.com/gaoxiao/498269.html

- https://xhlnet.com/gaoxiao/502130.html

- https://xhlnet.com/gaoxiao/502325.html

- https://xhlnet.com/gaoxiao/509916.html

- https://xhlnet.com/gaoxiao/516730.html

- https://xhlnet.com/gaoxiao/517244.html

- https://xhlnet.com/gaoxiao/517678.html

- https://xhlnet.com/gaoxiao/522993.html

- https://xhlnet.com/gaoxiao/523930.html

- https://xhlnet.com/gaoxiao/526745.html

- https://xhlnet.com/gaoxiao/534511.html

- https://xhlnet.com/gaoxiao/536462.html

- https://xhlnet.com/gaoxiao/545054.html

- https://xhlnet.com/gaoxiao/547715.html

- https://xhlnet.com/gaoxiao/551041.html